生命科学设备研发期:同步设计如何优化零部件可制造性?

发布时间:

2025-10-14

同步设计通过研发与制造团队早期协同,从源头优化生命科学设备可制造性。有效减少零件数量、合理设置公差、匹配材料工艺,显著降低研发成本,缩短上市周期,提升产品质量与供应链稳定性。

在生命科学领域,我们常常看到那些精密、神奇的设备——它们或许是高速运转的样本分析仪,或许是保持细胞存活的复杂培养箱。这些设备的诞生,始于一个充满创意与挑战的阶段:研发期。

传统上,设备研发可能像一场“接力赛”:研发工程师设计出功能卓越的图纸,然后“扔过墙”给制造工程师,后者再想办法把它生产出来。这个过程常常会遇到问题:“这个结构根本没法开模!”“这个零件的精度要求,现有工艺达不到,成本会飙升!”

而“同步设计”(或称“并行工程”)正是打破这堵“墙”的钥匙。它要求研发工程师与制造工艺专家从项目的第一天起就坐在一起,共同描绘蓝图。这不仅仅是优化制造,更是在设计的源头,就为“可制造性”打下坚实的基础。

那么,同步设计具体是如何优化零部件可制造性的呢?它主要通过以下几个关键原则来实现:

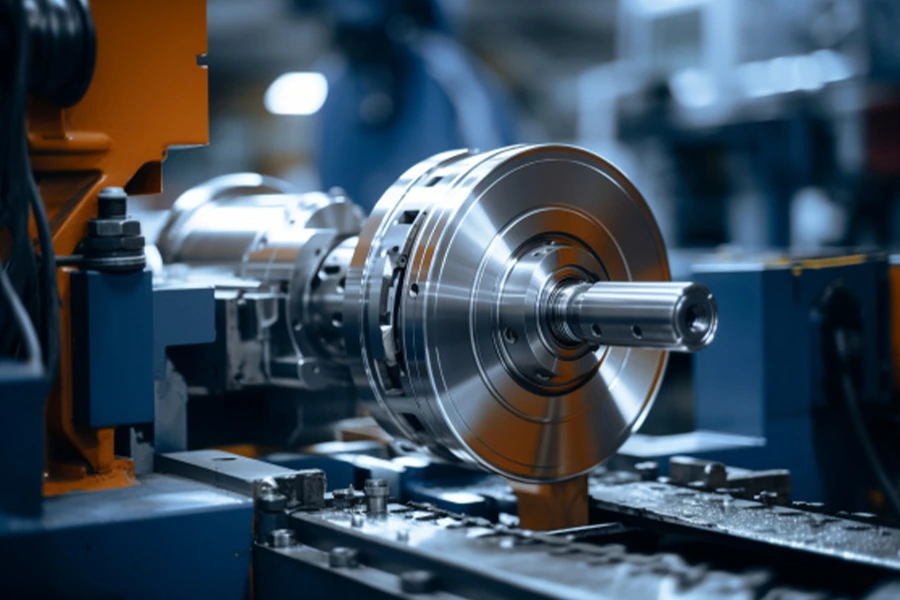

从“纸上谈兵”到“车间预演”

想象一下,建筑师在设计房屋时,不仅考虑美观和功能,还随时与施工队沟通,确保每一面墙都能被实际砌起来。同步设计也是如此。

案例类比:研发工程师设计了一个非常复杂的零件,内部有曲折的流道和薄壁结构。如果只存在于电脑模型中,它非常完美。但通过同步设计,制造专家会立刻指出:“这个薄壁在注塑时,塑料很难充满,极易出现缺料;这个内部结构需要特殊的滑块和抽芯机构,模具会非常复杂且昂贵。”

优化作用:在3D模型阶段,团队就能共同决策:是稍微加厚壁厚以保证良品率?还是修改内部结构,使其能够由两半简单的模具成型?这避免了在开模后才发现无法生产或良率极低的巨大浪费。

化繁为简,拥抱“设计友好型”工艺

优秀的工程师不仅是功能的创造者,也是复杂性的管理者。同步设计鼓励团队优先选择那些易于制造、装配和检测的设计方案。

核心策略:

减少零件数量:思考能否将多个功能整合到一个零件上?例如,用一个精巧的注塑件替代由金属、塑料多个零件拼接的组合体。零件越少,装配环节越少,故障点也越少,生产成本自然下降。

标准化:尽可能使用标准的螺丝、轴承、密封圈等。非标件虽然可能更“贴合”设计,但会带来更长的采购周期、更高的成本和供应链风险。

设计易于装配的结构:比如设计明确的定位特征(如导向柱、不对称卡扣),让工人能够“傻瓜式”地正确安装,避免装反或错位。这就像是乐高积木,接口设计得好,拼接就毫不费力。

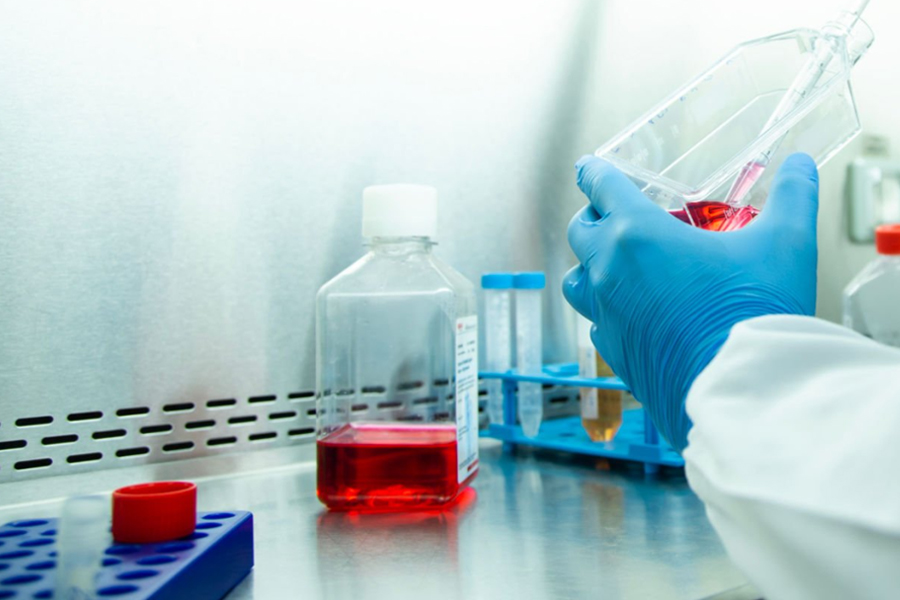

材料与工艺的“天作之合”

生命科学设备对材料的要求极为苛刻,需要具备生物相容性、耐化学腐蚀、可灭菌等特性。同步设计确保了材料选择与制造工艺的完美匹配。

案例类比:工程师选择了一种高性能的特殊工程塑料,以满足设备的耐高温和刚性要求。制造专家介入后,提出两点:第一,这种材料流动性较差,对之前设计的细小特征不友好;第二,它价格昂贵,且加工参数窗口很窄(即对注塑温度、压力等要求极为苛刻),良品率难以控制。

优化作用:团队可以共同评估,是否存在另一种性能稍逊但完全够用、且更容易加工的材料?或者,为了必须使用这种高性能材料,我们是否应该重新设计零件,比如放大圆角、增加拔模斜度,以“讨好”这种材料的特性,从而实现稳定生产?

为“公差”赋予智慧

公差,即允许的尺寸偏差范围。并非每个尺寸都需要“航空级”的精度。过度严格的公差是成本的“杀手”。

优化作用:通过同步设计,团队可以共同审视:哪个配合面是关键功能面,必须严控公差?哪个非关键部位的尺寸可以适当放宽要求?这就像裁缝做衣服,在领口、袖口等关键部位精心测量,而在一些非核心部位留有适当余地,既能保证合身,又能提高制作效率和降低成本。

同步设计带来的整体效益

当可制造性被同步考虑时,其带来的好处是全方位的:

加速上市时间:从设计到量产一路畅通,减少了后期的设计变更和返工。

显著降低成本:更高的生产良率、更少的模具修改次数、更优化的材料使用。

提升产品品质与可靠性:一个易于制造和装配的产品,其内在质量通常更稳定,后期故障率也更低。

增强供应链韧性:标准化的设计和易于加工的零件,让供应商更容易寻找和替代,降低了供应链风险。

品质为本 · 价值共生